光,作为宇宙中最为神秘而又普遍存在的现象,不仅照亮了我们的世界,更为我们带来了来自宇宙深处的信息。它就像一位不知疲倦的信使,跨越浩瀚的星际空间,将宇宙的奥秘呈现在我们眼前。

当我们仰望夜空,那些闪烁的星光,实际上是经过漫长旅程才抵达地球的光。这些光中蕴含着 6 种独特的信息,通过对它们的分析,天文学家能够揭开宇宙的神秘面纱。

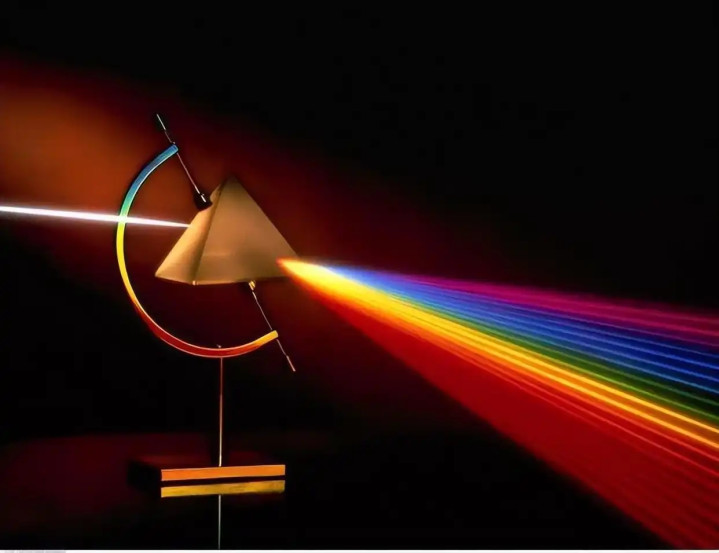

1666 年,英国科学家牛顿用三棱镜将太阳光分解成七种颜色,这一实验不仅开启了人类对光谱研究的大门,也让我们意识到,光的世界远比我们想象的更为丰富和复杂 。通过光谱分析,我们可以解读天体的化学成分。

不同元素在光谱上留下独特的 “指纹”,比如氢元素的巴尔末线系,就是其在光谱上的典型特征 。当我们观测太阳光谱时,会发现其中存在一些暗线,这些暗线被称为吸收线。这是因为太阳内部发出的光线在穿过太阳大气层时,大气层中的某些元素会吸收特定波长的光,从而在光谱上留下暗线 。

通过将这些暗线与已知元素的光谱特征进行对比,科学家们就能够确定太阳大气层中存在哪些元素。经过研究,科学家们发现太阳主要由氢、氦、氧等元素组成,其中氢最丰富,按质量计约占 71%;氦次之 。

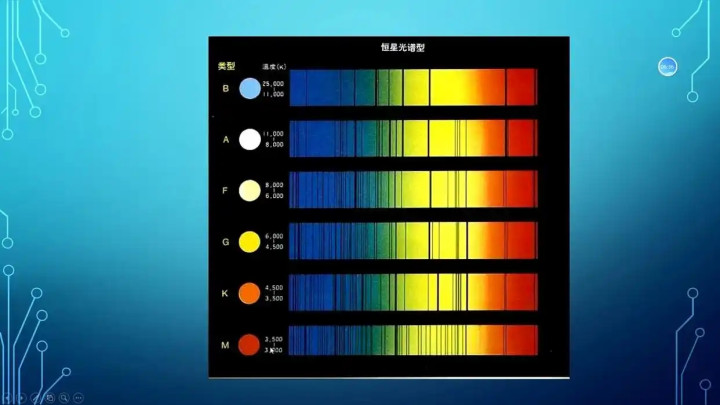

除了揭示天体的成分,光谱还能显示天体的温度。根据维恩位移定律,天体的温度与其发射光谱中的峰值波长成反比。

也就是说,温度越高的天体,其发射光谱中的峰值波长越短,颜色越偏向蓝色;温度越低的天体,其发射光谱中的峰值波长越长,颜色越偏向红色 。通过测定天体光谱的峰值波长,科学家们就可以计算出其温度。例如,O 型星和 B 型星的光谱主要呈现出强烈的电离氦光谱,这反映了它们的高温特性,其表面温度可达数万摄氏度 。

光谱还能显示天体各部分的压力。在不同的压力条件下,原子或分子的能级结构会发生变化,从而导致光谱线的宽度和形状发生改变。

通过对光谱线的宽度和形状进行分析,科学家们可以推断出天体所处的压力环境。比如,谱线的宽度较窄通常表明天体处于静止或较低温度状态,而线宽较宽则可能意味着天体处于高速运动或高温状态 。此外,谱线的分裂(双线或多线结构)还可能揭示天体的磁场强度等信息 。

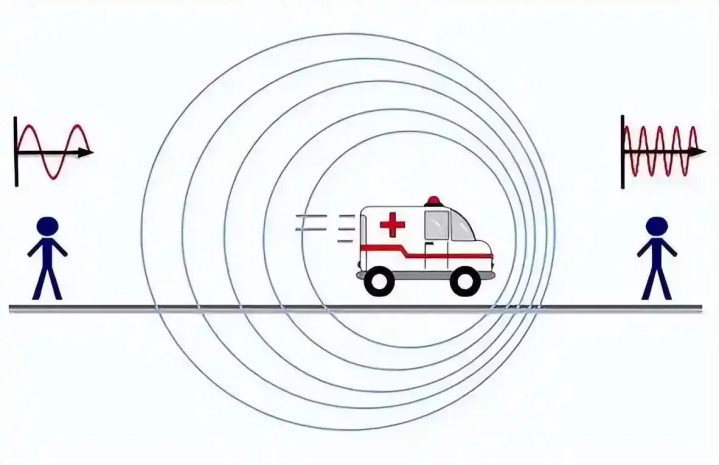

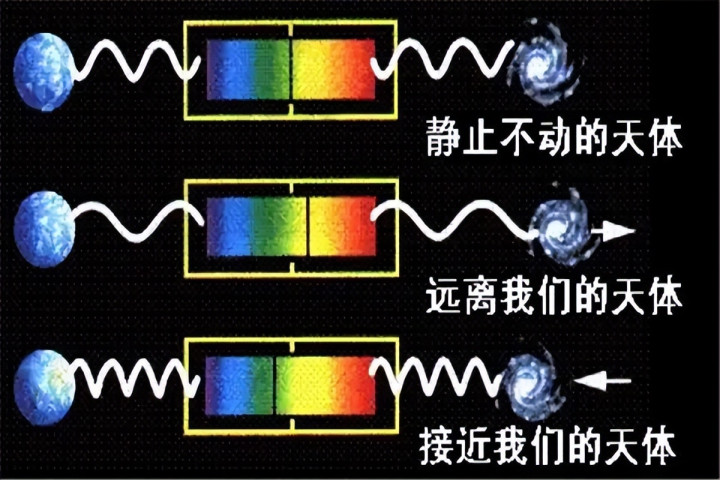

光还通过多普勒效应,向我们揭示天体的运动状态。

1842 年,奥地利物理学家克里斯琴・约翰・多普勒首次提出这一理论,当波源与观察者之间存在相对运动时,观察者接收到的波的频率会发生变化 。

在声波的例子中,朝你靠近的物体发出的声音被压缩,频率升高,声调变高;反之则被拉伸,频率降低,声调变低 。

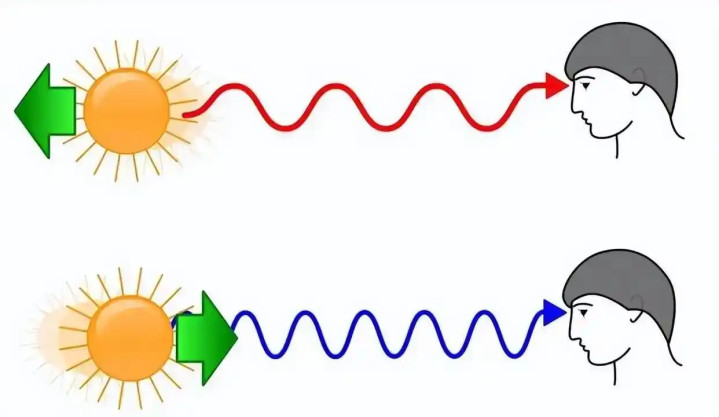

光波作为一种电磁波,也会在波源和观察者相对运动时发生频率和波长的变化。当天体朝我们靠近时,发出的更短波长的光会偏蓝,这种现象被称为蓝移;而远离我们的天体,其光波更长会偏红,被称为红移 。

通过分析光线的多普勒频移,天文学家们就能够知晓所观察天体是否正在运动,以及其运动方向和速度 。

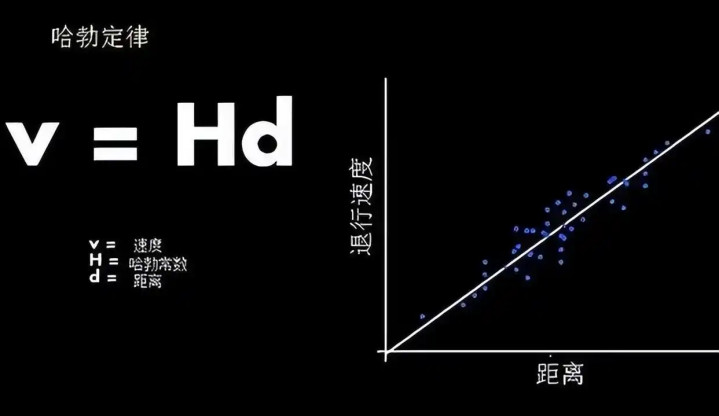

在 20 世纪初,美国天文学家埃德温・哈勃通过对遥远星系光线的研究,发现几乎所有星系的光都存在红移现象,这意味着这些星系都在远离我们,并且越远的星系,其远离的速度越快 。

这一发现为宇宙大爆炸理论提供了重要的证据,让我们对宇宙的演化有了全新的认识 。通过对星系光谱中特定谱线的位置测量,并与实验室中相同元素的谱线进行对比,科学家们可以精确计算出星系的退行速度。例如,对于一个红移值为 0.1 的星系,根据哈勃定律,其退行速度大约为 30000 公里 / 秒 。

20 世纪初,美国天文学家埃德温・哈勃在威尔逊山天文台工作时,利用当时世界上最大的胡克望远镜,开始了对遥远星系的深入研究 。哈勃专注于测量星系的光谱,通过对大量星系光谱的分析,他发现了一个惊人的现象:几乎所有星系的光都存在红移现象 。

这意味着,这些星系发出的光的波长变长,频率降低,光谱向红色一端移动 。根据多普勒效应,这种红移表明星系正在远离我们,而且距离我们越远的星系,其红移值越大,远离的速度也就越快 。这一发现,彻底改变了人类对宇宙的认知,成为了宇宙大爆炸理论的首个重要证据 。

哈勃的发现并非一蹴而就,而是经过了长期的观测和严谨的数据分析。在那个时代,观测设备相对简陋,观测条件也极为艰苦,但哈勃凭借着坚定的信念和卓越的科学素养,在浩瀚的星空中找到了关键的线索 。他的研究成果,不仅为宇宙大爆炸理论提供了坚实的观测基础,也开启了现代宇宙学研究的新篇章 。

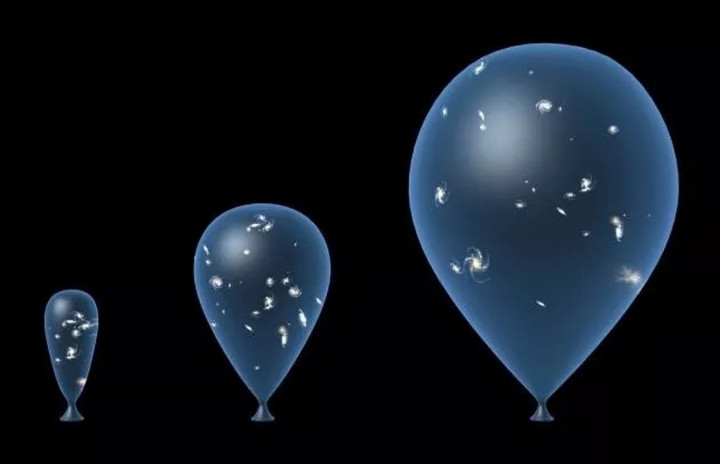

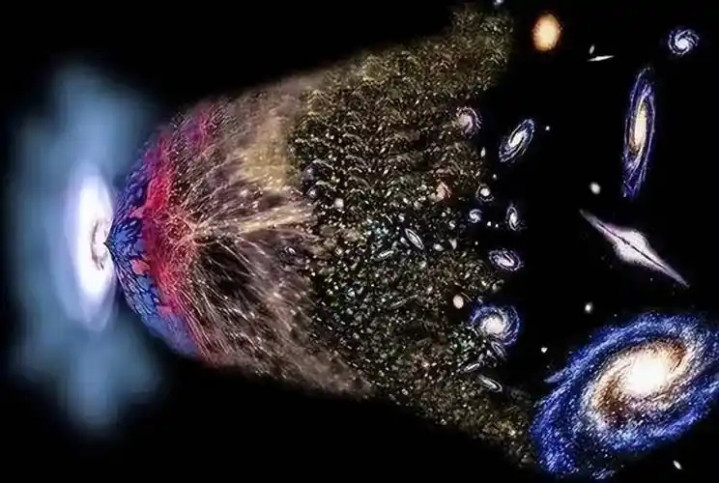

宇宙大爆炸理论认为,宇宙起源于一个温度极高、密度极大的奇点。在某一时刻,这个奇点发生了爆炸,释放出了巨大的能量和物质 。

此后,宇宙开始了漫长的膨胀和演化过程,温度逐渐降低,物质逐渐聚集形成了恒星、星系等天体 。在宇宙大爆炸后的早期阶段,宇宙中只存在两种主要的气体:氢气和氦气,它们的比例大约为三比一 。这一预测,也通过对光的观测得到了验证 。

当科学家们观测分析宇宙中某个遥远且相对安静的角落所发出的光线时,发现其中确实存在氢气和氦气,并且它们的比例与宇宙大爆炸理论的预测相符 。这一发现,进一步证实了宇宙大爆炸理论的正确性,也让我们对宇宙的早期演化有了更深入的了解 。

例如,通过对类星体光谱的研究,科学家们发现,类星体发出的光线中存在氢和氦的特征谱线,且它们的相对强度与理论预测一致 。类星体是一种极其遥远且明亮的天体,它们的光经过数十亿年的传播才到达地球,因此对类星体光谱的分析,能够让我们窥探到宇宙早期的物质构成 。

在宇宙的宏大叙事中,暗能量无疑是最令人困惑的谜题之一。

按照常理,在宇宙的膨胀过程中,引力作为一种基本的相互作用,应该会对物质产生吸引,从而使宇宙的膨胀速度逐渐减缓 。就像我们抛出一个物体,在地球引力的作用下,它会逐渐减速并最终落回地面 。然而,现实却与我们的直觉相悖。

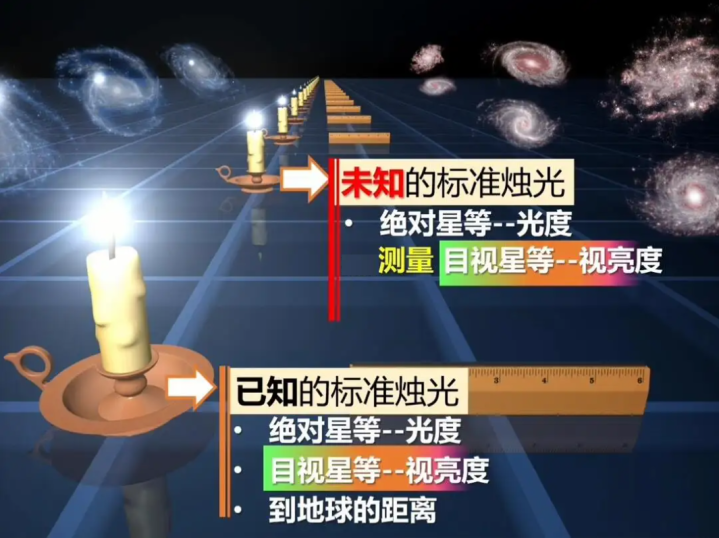

20 世纪末,两个独立的研究团队通过对 Ia 型超新星的观测,发现了一个惊人的现象 。Ia 型超新星是一种特殊的恒星爆炸,它们具有非常稳定的光度,就像宇宙中的 “标准烛光” 。通过测量 Ia 型超新星的红移和视亮度,科学家们可以精确地计算出它们与地球的距离 。

然而,当他们将这些超新星的观测数据与宇宙膨胀模型进行对比时,却发现远处星系的退行速度并不符合均匀膨胀的模型,而是呈现出加速的趋势 。这意味着,宇宙的膨胀速度不仅没有因为引力而减缓,反而在不断加快 。

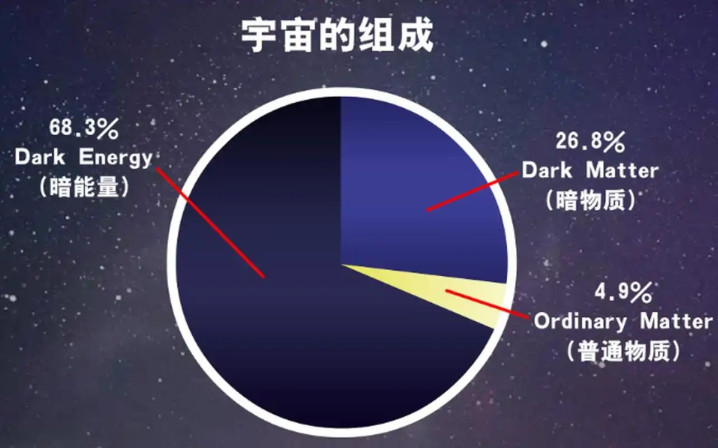

为了解释这一现象,科学家们引入了暗能量的概念 。暗能量被认为是一种均匀分布在宇宙空间中的神秘能量,它具有负压强,能够产生一种与引力相反的排斥力,从而推动宇宙加速膨胀 。根据目前的观测数据,暗能量占据了宇宙总能量的约 68%,成为了宇宙演化的主导力量 。

然而,尽管暗能量的存在已经得到了大量观测证据的支持,但我们对它的本质却几乎一无所知 。它不与任何已知的物质相互作用,也不会发射或吸收电磁辐射,因此我们无法直接探测到它的存在 。

科学家们提出了各种理论模型来解释暗能量的本质,但至今没有一个模型能够得到确凿的验证 。一些科学家认为,暗能量可能是一种真空能量,即爱因斯坦广义相对论中的宇宙学常数 。在这种模型中,暗能量是空间本身的一种属性,它的密度不随时间和空间的变化而改变 。

另一些科学家则认为,暗能量可能是一种动态的标量场,它的性质会随着时间和空间的变化而发生变化 。此外,还有一些科学家提出了修改引力理论的方案,试图通过修正爱因斯坦的广义相对论来解释宇宙加速膨胀的现象 。

回顾人类探索宇宙的历程,光始终扮演着无可替代的关键角色。

从哈勃通过分析遥远星系的光,发现宇宙正在膨胀,为宇宙大爆炸理论提供关键证据,到科学家们借助光的信息,验证宇宙早期氢气和氦气的比例,光一次次引领我们突破认知的边界,让我们对宇宙的起源和演化有了更深入的理解 。

光,作为宇宙信息的使者,承载着我们对宇宙的无限遐想和探索的希望 。在未来的科学征程中,让我们继续跟随光的指引,不断拓展我们的认知边界,期待光能够为我们揭示更多关于宇宙起源、演化和未来的终极奥秘 。也许,在不久的将来,我们将通过光的奥秘,解开宇宙中最大的谜团,实现人类对宇宙认知的又一次飞跃 。